腎機能

更新日:2025年2月12日

ページ番号:96228304

「沈黙の臓器」といわれる腎臓の数値に気を付けて生活習慣病予防!

目次

腎臓は腰のあたりに位置する左右1対の臓器です。握りこぶし程度の大きさですが、健康な体を維持するために重要な働きをしています。

(1)水分量の調整

(2)ナトリウム・カリウムなどの電解質のバランスの調整

(3)老廃物の排出:血液をろ過して、体に不要なものを尿として排出する

(4)ホルモンの分泌:エリスロポエチン(赤血球をつくるように促す)、レニン(血圧を調整)

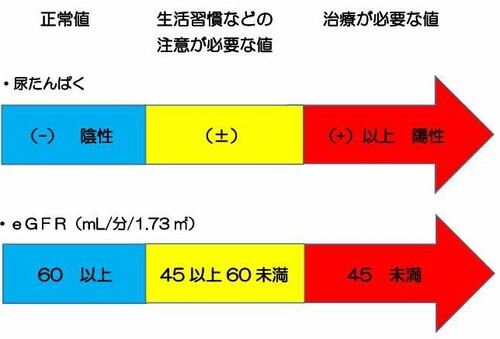

腎機能の指標として尿たんぱく(尿蛋白)、eGFRがあります。

尿たんぱくとは、尿中に排出されたアルブミンなどのたんぱく質成分を言い、通常は腎臓で再吸収されるため尿中にはわずかしか排出されませんが、腎機能が低下すると再吸収などがうまくいかず排出量が増加します。

eGFR(推算糸球体濾過量)とは、腎臓の毛細血管の集まり(糸球体)が1分間にどれだけの血液をろ過して尿が作れるかを血液検査の値と年齢・性別から推定した値です。

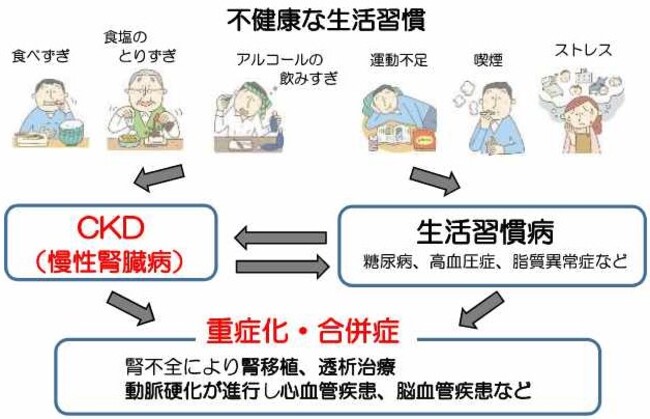

腎臓の機能は加齢により徐々に低下していきます。また、食べすぎや食塩のとりすぎ、アルコールの飲みすぎ、運動不足などの生活習慣の乱れやたばこ、ストレスなどは腎臓に大きな負担がかかります。さらに、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病は腎臓への負担を増加させ、互いに悪影響を及ぼします。

腎機能低下の初期は、生活習慣病と同様に無症状で進行し、一度悪くなると回復しにくく、ある程度進行すると急激に病状が悪くなります。

日本人のCKD患者数は約1,480万人と推計され、成人の約7~8人に1人はCKDであると言われています(一般社団法人日本腎臓学会 CKD 診療ガイドライン 2023)。また、2023年末に慢性透析療法を受けている患者総数は343,508人であり、国民362人に1人が透析患者に相当します(一般社団法人日本透析学会 2023年慢性透析療法の現況)。

人工透析は、低下した腎機能を補うため生涯にわたって続けていく必要があり、血液透析の場合、1日約4時間の治療を週3回必要とします。通院・治療に係る時間や費用の負担が大きいため、腎機能の低下予防と早期発見・早期治療が重要です。

西宮市国民健康保険課では、特定健康診査を委託医療機関で受診された人のうち、腎機能低下の危険がある人を対象に「慢性腎臓病(CKD)予防連携事業」を実施しています。

肥満や高血圧、高血糖、脂質異常症などは腎臓に大きな負担をかけ、機能の低下に関わります。そのため、食事や運動などの生活習慣を見直し、改善していくことがCKDや他の生活習慣病の予防になります。

生活習慣の改善について詳しくは以下のページをご確認ください。

・食事のポイントについて「改善しよう!食事編」

・運動のポイントについて「改善しよう!運動編」

・喫煙のポイントについて「改善しよう!禁煙編」

・腎機能以外の生活習慣病について「生活習慣病予防」