女性の健康づくり

更新日:2025年2月14日

ページ番号:92407206

女性のライフサイクルと健康

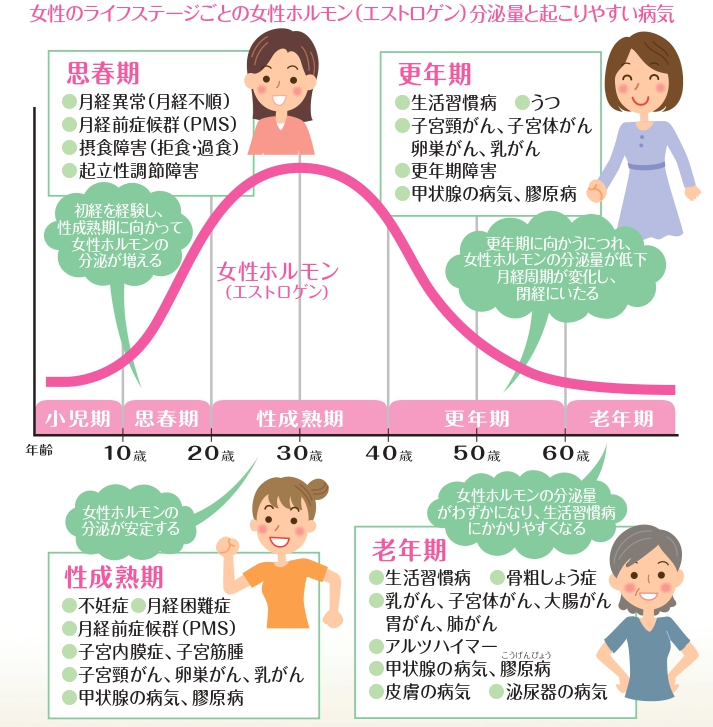

女性は、生涯を通じて女性ホルモンが大きく変動することにより、心身に様々な影響を受けます。

ライフステージごとに起こりやすい疾患を理解し、適切な健康管理を心がけることで、充実した日々を過ごしましょう。

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団作成「健康手帳」より引用

思春期

思春期は子どもから大人へ変化する過程の移行期全体を指します。

この時期には女性ホルモンが増加することで「第二次性徴」と呼ばれる身体的変化があらわれます。

また、心にも大きな変化のある時期です。

思春期に起こりやすい健康問題として、月経に関するトラブルや性感染症、やせ、摂食障害などがあります。

これらに対する正しい知識および健康的な生活習慣の土台を確立していくことが、生涯にわたる健康につながります。

思春期の健康課題(一般社団法人 日本思春期学会)(外部サイト)![]()

成人期(性成熟期)

就職、結婚、出産など様々なライフイベントにより、生活や健康に大きな変化が生じる方が多い時期です。

仕事や子育てに忙しい日々の中でも、ご自身の健康に目を向ける時間を少しでも作りましょう。

現代の女性は昔と比べ、生涯の月経回数が大幅に増加したため、月経困難症などの月経トラブルや、子宮の疾患(子宮内膜症、子宮筋腫、子宮頸がん等)のリスクが高まっています。定期的に検診を受けるなどしてご自身の健康状態を確認するようにしましょう。

若年女性のやせ

若い女性の「やせ」が問題になっています。やせはBMI18.5未満*を指します。

やせは貧血や免疫力の低下、月経不順や冷え性を引き起こすだけでなく、将来の生活習慣病や骨粗しょう症発症のリスクにもなります。

1日3食バランスの良い食事をとり、運動習慣を身につけることで、更年期・老年期も健康に生活できる身体づくりを目指しましょう。

*BMI=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)

更年期

個人差はありますが、閉経年齢は約50歳で、閉経を挟んだ前後5年の10年間を更年期といいます。

この時期は加齢や閉経に伴う女性ホルモン(エストロゲン)の低下により、心身の様々な部分に変化が起きます。

ホットフラッシュと呼ばれる突然のほてりやのぼせ、異常な発汗などが典型的な症状です。

これらの症状により日常生活に支障を感じる場合を更年期障害と呼びます。

その他にも更年期はがんのリスクや脂質異常症等の生活習慣病が増加します。

1日3食バランスの良い食事と運動を心がけるとともに、定期的に各種検診、健診を受診しましょう。

骨密度が急激に低下

閉経に伴うエストロゲンの低下により、骨量が急激に低下し始めます。

骨粗しょう症による骨折を予防するためにも、カルシウム・ビタミンD・タンパク質を意識して1日3食バランスの良い食事をとるようにしましょう。

また、骨に刺激を与えるウォーキングやジョギング、階段の上り下りなどの運動を日常的に取り入れることもおすすめです。

女性の健康週間「大人の相談室 女性の更年期障害って?」(外部サイト)![]()

老年期

自身や配偶者の退職、親の介護、子どもの独立など様々なライフイベントが重なり、加齢による様々な不調も出始めることにより、心身共に変化を感じやすい時期です。

この時期は体を動かす機会が減少したり、口腔機能が低下したり、食事の準備が大変になることなどから、自身も気づかないうちに食事の量が減少し、必要な栄養が摂取できず、低栄養状態に陥ることがあります。実際、高齢女性の5人に1人が低栄養状態(BMI20未満)の可能性があると言われています。低栄養はフレイルや骨粗しょう症のリスクになります。

このような状態を回避し、健康寿命を延ばすために、適度な運動、質と量を良好に保った食事に加え、地域やコミュニティとのつながりを持つことを心がけましょう。

女性の健康週間

厚生労働省では、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。

ライフスタイルが多様化する中で、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を過ごすための総合的な支援を目的とし、国及び地方自治体、関係団体等、社会全体が一体となって様々な取り組み及び行事等の普及啓発を行っています。

女性の健康週間「すこやかな人生を送るためにカラダのためにできること」(外部サイト)![]()