子ども市政ニュース~西宮から地球を考えよう

今回は、子ども広報員4人が、生物多様性(生き物の豊かなつながり)について学ぶため、「西宮の山・川・海」を取材してきました。

その様子を紹介します。

問合せは広報課(0798・35・3400)へ。

| 案内人を紹介 | ||

|

|

|

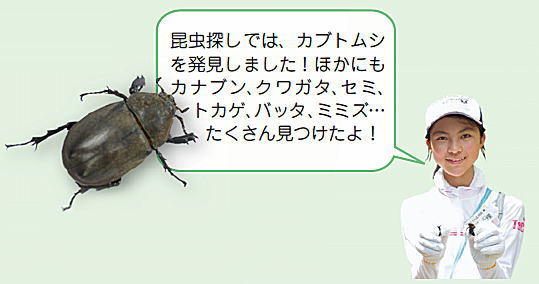

山を知る 甲山の自然 さらに豊かに

田んぼ・畑はさまざまな命を育てる場所

この畑の野菜は、周りの生き物たちにも害のない場所になるように全て無農薬で作っているそうです。

農地で栽培する野菜には、それぞれの成長にあった栽培時期があります。それを「旬(しゅん)」といいます。

春夏秋冬それぞれの「旬」の食べ物には、そのものの持つ本来のおいしさや栄養がたっぷり含まれています。

実際に畑に行ってみると、野菜の実の付き方や葉の特徴など、スーパーだけでは知ることのできなかったことがたくさんあり、とても楽しかったです。

田んぼや畑は、食べ物を作るところだけではなく、いろいろな生き物の住みかとなって、さまざまな命を育てる場所になっています。

「小さな生き物が大きい生き物に食べられ、やがて大きい生き物は死んで、土の中にいる虫や微生物(菌)に分解され、土に戻る」このようなつながりを『食物連鎖』といいます。

私たちにとって身近な甲山には、たくさんの自然があり、さまざまな生き物が暮らしているのだと実感しました。

外来種による農作物への被害が深刻

網で囲われたトウモロコシ

外来生物とは、もともとそこにいなかった生き物で、外国やほかの地域から人間によって持ち込まれたもののことです。

農地では、写真のように網で囲いをして、アライグマからトウモロコシを守っていました。

人間が持ち込んだ動物によって、人間が食べる農作物が荒らされていることを知りました。

山の木を切るのはなぜ?

この方は、LEAFの職員さんで、甲山で切った木をさらに薄く切って、自然に関するさまざまな活動で使用しているそうです。

適度に木を切っていくことで、山の中にまんべんなく日の光が当たり、たくさんの生き物が生きられる環境になります。

切った木も薪(まき)にしたり、シイタケのほだ木(シイタケを栽培するときに、種菌をつける原木)にしたりして有効利用しています。

川を知る 日本の生物を守るため外来生物捨てないで

西宮市環境学習サポートセンター(阪急西宮北口駅北西出口から徒歩5分)に行きました。

センター内のミニミニ水族館には、市内の河川や水路で生息する生き物が展示されています。

センター内のミニミニ水族館には、市内の河川や水路で生息する生き物が展示されています。

同センターにはミニミニ水族館のほか、 環境に関する情報を提供したり、 図書を閲覧できるコーナーもあります

メダカが絶滅危惧種!?

同センター入り口にメダカが展示されていました。

メダカは絶滅危惧種に指定されているそうです。

西宮でメダカが少なくなったのは、水害を防ぐために流れやすい水路が作られたため、流れがゆるやかな場所や水草などが減り、メダカの生活するところがなくなってしまったこと、また、家庭雑排水(洗剤など)が流れ込み、水が汚くなったことなどが主な理由といわれています。

メダカは絶滅危惧種に指定されているそうです。

西宮でメダカが少なくなったのは、水害を防ぐために流れやすい水路が作られたため、流れがゆるやかな場所や水草などが減り、メダカの生活するところがなくなってしまったこと、また、家庭雑排水(洗剤など)が流れ込み、水が汚くなったことなどが主な理由といわれています。

自然の川を再現

水の浄化の仕組みが観察できる大型水槽を見学しました。

上段の水槽では、川の上流から止水域(注)までの水の流れを再現しています。

下段の水槽では、砂利、カキの殻、水草を使って水を浄化しています。

「バクテリア(微生物)が水の汚れを分解→水中のいらない養分を水草が吸収→水がきれいになる」という仕組みです。

自然の川はこの水槽と同じ作用がありますが、コンクリート張りの川では浄化ができないため、きれいにならないそうです。

上段の水槽では、川の上流から止水域(注)までの水の流れを再現しています。

下段の水槽では、砂利、カキの殻、水草を使って水を浄化しています。

「バクテリア(微生物)が水の汚れを分解→水中のいらない養分を水草が吸収→水がきれいになる」という仕組みです。

自然の川はこの水槽と同じ作用がありますが、コンクリート張りの川では浄化ができないため、きれいにならないそうです。

(注)止水域(しすいいき)…人の目では水が流れていると確認できないほどゆっくりした流れのある水域

川の世界のバランスを乱す外来生物

外来生物は川の魚や卵までも

食べてしまうのです

センターには、たくさんの種類のカメがいました。

イシガメやクサガメはもともと日本にいる生き物ですが、ミシシッピアカミミガメ(通称:ミドリガメ)は外来生物だそうです。

縁日などで持って帰られたミドリガメが、その後、大きくなりすぎて家で飼えなくなり、人間が川に放してしまいます。

そして、外来生物が、川の中で、もともと日本にいる生き物を食べてしまうなど、川の世界のバランスを乱してしまいます。

イシガメやクサガメはもともと日本にいる生き物ですが、ミシシッピアカミミガメ(通称:ミドリガメ)は外来生物だそうです。

縁日などで持って帰られたミドリガメが、その後、大きくなりすぎて家で飼えなくなり、人間が川に放してしまいます。

そして、外来生物が、川の中で、もともと日本にいる生き物を食べてしまうなど、川の世界のバランスを乱してしまいます。

海を知る 生き物たちがお気に入りの干潟

甲子園浜へ行き、干潟の生き物探しをしました。

短い時間でもカニ・エビ・ゴカイ・アサリなどたくさんの生き物を見つけました。

干潟は、海と陸の環境を併せもった特殊な場所です。

水が満ちたり干いたり、また、一日の中でも水温や塩分がめまぐるしく変化するので、さまざまな種類の生き物が見られるそうです。

甲子園浜やその西にある御前浜・香櫨園浜には、大阪湾奥に残る貴重な砂浜と干潟があります。

短い時間でもカニ・エビ・ゴカイ・アサリなどたくさんの生き物を見つけました。

干潟は、海と陸の環境を併せもった特殊な場所です。

水が満ちたり干いたり、また、一日の中でも水温や塩分がめまぐるしく変化するので、さまざまな種類の生き物が見られるそうです。

甲子園浜やその西にある御前浜・香櫨園浜には、大阪湾奥に残る貴重な砂浜と干潟があります。

昔、この場所には浜甲子園阪神パーク(遊園地)がありました。

その残骸(がい)が今も残っていることで、生き物の隠れ家になり、たくさんの生き物を身近に感じることができます

干潟の食物連鎖

干潟の食物連鎖は、太陽の光エネルギーを受け取った微細藻類や海藻から始まります。

これらの植物は、汚れた海水を浄化するゴカイやアサリなどの底生生物、カニなどに食べられ、さらに大きな生き物の命を支えます。

もし、干潟や海藻が無かったら、海の栄養分が増えて植物プランクトンが大量発生し、生態系のバランスが崩れ、海の中の生き物が酸素不足で死んでしまうそうです。

甲子園浜は渡り鳥にとって貴重な飛来地

甲子園浜に飛来した渡り鳥

甲子園浜の干潟には、渡り鳥(シギ・チドリなど)のえさとなるアサリやゴカイなどがたくさん生息しているため、渡り鳥にとっては貴重な飛来地です。

市では、渡り鳥が落ち着いてえさを食べられるように、甲子園浜の一部を生物保護地区に指定し、4・5月の2カ月間、区域を限定した立ち入り制限を行っているそうです。

皆さん、ご協力をお願いします。

市では、渡り鳥が落ち着いてえさを食べられるように、甲子園浜の一部を生物保護地区に指定し、4・5月の2カ月間、区域を限定した立ち入り制限を行っているそうです。

皆さん、ご協力をお願いします。

体験取材を通して学んだこと

生物多様性とはたくさんの生き物がつながりあって暮らしていること

- 1. 全ての生き物の間に違いがある

-

西宮には、山・川・海とさまざまなタイプの自然があることに気付きました。

実際にそれぞれの場所に行ってみると、場所ごとにいろいろな種類の生き物を見ました。

同じ生き物でも模様が違ったり、形が違ったりするのでとても不思議でした。

- 2. 生き物がたくさんいることで私たちの命や暮らしは支えられている

-

自然の世界には食物連鎖があるということを学びました。

目に見えないような小さな生き物でもそれぞれが大きな役割を持っています。

私たち人間は、そんな食物連鎖の一番最後にいるのだと分かりました。

人間は人間だけで生きていくことはできないのです。

- 3. 絶滅危惧種の増加

-

メダカのような絶滅危惧種の数がどんどん増えてきていることを知りました。

今ものすごいスピードで生き物たちが減り始めています。

ひとつの生き物が絶滅すると、それを食べていた別の生き物が生きていけずに死に絶えてしまい、生き物の食物連鎖のバランスが崩れてしまいます。

そして、私たちの生活にも大きな影響が出てきます。

- 4. 人間は、地球を壊すことも守ることもできる生き物

-

人間が持ち込んだ外来生物による危機、水質汚染…。

今、多くの生き物が住む場所が人間の手によって少しずつ奪われています。

ですが、今回案内してくださった職員・ボランティアの人たちが一生懸命自然を守ろうと活動していることも知りました。

私たちもできることから始めます。

これからの西宮、そして地球のために私たちができること

生物多様性を守るため、私たちにできる行動を発表します!

- 自然がたくさんある場所に行って、生き物や植物と触れ合います

- 山や海などに遊びに行ったときは、ごみを捨てずに持ち帰ります

- ペットは責任をもって飼います

- エコマークなどが付いた環境にやさしい商品を選んで買います